99-enne Anna con le sue memorie nel 2022

Memorie da Vorkuta 1945-1956, di Anna Szyszko-Grzywacz

Il gulag di Vorkuta

“Mi ricordo il nostro primo pasto. Ricevemmo della minestra bollente e ci infilammo da qualche parte per mangiarla. Fummo subito circondate dagli uomini emaciati, sporchi da far paura dopo aver lavorato in miniera…davano l’impressione di essere disperati, pronti a strapparci quello che avevamo in mano. Se scostavi qualcosa, una lisca o qualche altra cosa, la afferravano immediatamente…era uno spettacolo tremendo. Una non ci aveva ancora fatto l’abitudine. Ti procurava un dolore fisico, assistervi” (p.49). Così scrive Anna Szyszko-Grzywacz, con linguaggio crudo e diretto, nel volume “La mia vita nel Gulag. Memorie da Vorkuta 1945-1956″ (2024, Guerini e associati, pp.191), pubblicato nel 1922 e corredato da una preziosa appendice iconografica, in cui racconta la propria via crucis nell’universo concentrazionario, in particolare a “Vorkutlag”, Vorkuta, situata nella Repubblica di Komi, una delle tante isole dello sterminato arcipelago del Gulag sovietico, all’interno dell’inospitale Circolo polare artico.

Anna sopravvisse

Anna sopravvisse a terribili violenze fisiche e psicologiche, lavori massacranti nelle miniere, fame e malattie. Sopportò privazioni per ben undici anni, dal 1945 al 1956, e sopravvisse anche grazie all’amicizia stretta con altre quattro prigioniere, Wanda, Bronka, Basia,Czesia, le “cinque gemelle”, legate da un rapporto di sorellanza che permetterà a ciascuna di poter contare sull’aiuto delle altre: “Io e Wanda non avevamo la benché minima intenzione di farci separare. Non potevo lasciare Wanda da sola, quindi decisi di mia spontanea volontà di scendere in miniera con lei” (p.51). Legami così forti che permisero a queste donne di resistere a una politica di annientamento psicofisico.

La Resistenza di Anna Norska

Ma chi era Anna Szyszko?

Nata nella regione di Vilna, territorio conteso storicamente tra lituani e polacchi, ad appena sedici anni, nel settembre del 1939, entra nell’Unione dei liberi polacchi con il nome di battaglia Dana. Poi sarà staffetta dell’AK, Armia Krajowa, l’esercito clandestino che dovette combattere contro due eserciti invasori. In seguito al cosiddetto Patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939, che in Polonia chiamano Patto Hitler-Stalin, tedeschi e sovietici si erano spartiti il paese, attraverso quella che chiamarono “operazione speciale”, espressione usata dai russi anche nella attuale guerra all’Ucraina. Anna Szyszko cambia identità, diventando Anna Korska, unendosi a un’unità partigiana della foresta come tiratrice a cavallo in un gruppo di ricognizione. Ma, infine, nel febbraio del 1945 viene arrestata dai sovietici, insieme alla compagna di lotta Wania. Dapprima imprigionata nel carcere Lukiškės di Vilna (oggi Vilnius, capitale della Lituania), e poi passata per le note e terribili prigioni di Mosca: prima la Lubyanka e poi Butyrka.

Il processo farsa

Subì un processo farsa, con interrogatori che rasentavano il ridicolo. Anna seppe tenere testa ai suoi accusatori, rispondendo alle provocazioni e reagendo con sarcasmo: “Le cose vanno così…- mi spiega – in primo luogo dovreste riconoscere la forza dell’Unione Sovietica. Che cosa potete fare, piccola com’è la Polonia contro l’Unione Sovietica? L’unione Sovietica è un elefante e la Polonia al confronto è una pulce. E io: Ma a suo tempo, nel 1920, l’elefante di fronte alla pulce è scappato a gambe levate” (p.31). Il riferimento è alla guerra polacca-sovietica in cui l’esercito polacco sconfisse le truppe bolsceviche a Varsavia il 5 agosto del 1920. L’inquirente, però, aveva in quel frangente troncato la discussione con una verità amara, soprattutto di questi tempi: “Mi dispiace per Lei, signorina, ma dovrebbe sapere che la forza vale sempre più del diritto”.

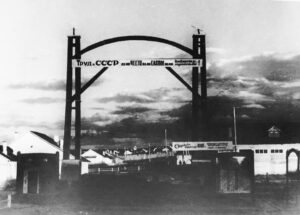

Cancello del complesso dei lager di lavori forzati a Vorkuta (la scritta dice: Труд в СССР дело чести, дело славы, дело доблести и геройства – tradotto: Il lavoro in URSS è una causa di onore, una causa di gloria, una causa di valore e di eroismo)

Come sopravvivere al Gulag

Anna verrà condannata a 20 anni e inviata a Vorkuta, inizialmente in un campo di rieducazione maschile e femminile nei pressi della miniera 2. Gli uomini “abitavano tutti insieme, mescolati: malavitosi, ladri, sifilitici. Nonché i politici: noi, i politici, eravamo la minoranza. Gente di ogni risma e di ogni etnia, incluse quelle caucasiche” (p.45). Occorreva guardarsi alle spalle, essere guardinghi, ma soprattutto mangiare sufficientemente per sopravvivere a giornate infinite di lavoro, a temperature di oltre 20 gradi sottozero.

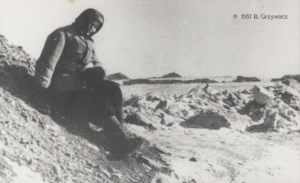

Anna con indosso indumenti da lavoro 1955-56

Poche le voci di donne

Una testimonianza preziosa quella di Anna Szysko, perché sono poche le voci di donne dai Gulag. Come sa chi ha letto i racconti delle sopravvissute ai campi di lavoro e sterminio nazisti, vi sono peculiarità della condizione femminile, legate al rapporto delle donne con la propria corporeità, che risentivano della diversa educazione culturale e sociale cui esse erano tradizionalmente sottoposte. Le prigioniere subivano violenze e ricatti di natura sessuale, cui era difficile opporsi: “In miniera c’erano ragazze che andavano con i desjatniki (persone incaricate di suddividere il lavoro) o con i capisquadra. Avevano le marmitte migliori, non facevano niente, se ne stavano al calduccio tutte imbacuccate. E in quel modo qualcuna di loro riuscì a sopravvivere” (p.73).

Le molestie

Anche Anna ebbe la sua “occasione”, quando un certo Semën, un blatnjac (criminale comune) fulvo di capelli, cominciò a perseguitarla: “Quando era ubriaco, mi abbrancava e mi fiatava letteralmente in faccia parlandomi del suo amore. I blatnjaki bevevano preferibilmente odekolon e il loro fiato di acqua di Colonia digerita era talmente pestilenziale che ancora oggi non sopporto i profumi”. Fortunatamente Anna aveva conosciuto Bernard Grzywacz, nome di battaglia “Marek”, anche lui membro della Resistenza polacca internato a Vorkuta, con il quale intratterrà per anni una corrispondenza clandestina all’interno del lager e che poi sposerà nel 1957.

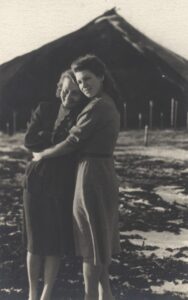

Anna e Marek, 1955

Corrispondenza tra Anna e Marek

Usando il russo

Come ha sottolineato Luca Bernardini nella preziosa postfazione al volume, dal titolo Il riso dei vinti, la lingua in uso nel Gulag era per forza di cose il russo, un gergo che serviva a conferire “il senso di diversità di quel mondo, il suo essere un mondo a parte, con una propria lingua, specifici codici semantici”, di cui oggi in Polonia si è persa conoscenza. A Vorkuta Anna trascorse i peggiori anni della sua prigionia, insieme ad altri deportati polacchi, lettoni, finlandesi: “Non mi dimenticherò mai lo spettacolo visto durante il primo o secondo anno di permanenza a Vorkuta, quando ero ancora alla miniera n.2, accanto alla vachta c’erano sette cadaveri, Quei corpi denudati erano rimasti lì credo per una settimana e noi ci passavamo accanto. E contemporaneamente risuonava una musichetta, perché nel campo c’era un’orchestra composta dai detenuti, che suonava i valzer se qualche altra squadra realizzava il piano. E allora le blatnjacki si dimenvano a ritmo, ballavano. Era davvero uno spettacolo macabro. Chi lo ha visto ha davvero guardato il fondo dell’inferno, l’ad, come dicono i russi” (p.136).

Foto propagandistica rappresentante le donne al lavoro

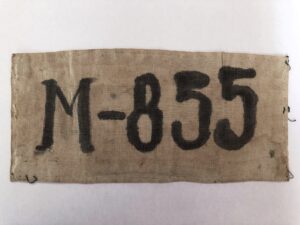

Numero M-855 della detenuta Anna Norska (Anna Szyszko)

La testimonianza

Solo dopo la morte di Stalin, nel marzo del 1953, le terribili condizioni delle prigioniere politiche andarono gradualmente mitigandosi. Tolsero i numeri, allentarono le maglie per le visite e la corrispondenza, iniziarono a concedere dei lasciapassare, anche per buona condotta, fino alla semilibertà. Il ritorno in patria non fu privo di sorprese poco gradevoli, in un paese in cui i cittadini erano schiacciati da un potere politico asservito ai sovietici e da una chiesa che continuava a controllare le coscienze. Poco prima di venire liberate, nell’autunno del 1956, Anna e le sue compagne ricevettero una lettera da padre Kuczynski “piena di rimproveri, una reprimenda offensiva. Ci scriveva che eravamo indegne…che conducevamo una vita dissoluta…una lettera molto sgradevole, ingiusta. Terribile. In un primo momento rimanemmo completamente interdette, poi ci arrabbiammo di brutto” (p.152). Ma la cosa più importante, per Anna e Marek era di essere di nuovo liberi, pronti ad affrontare il resto della propria vita insieme. Se è vero quanto ha scritto la grande poetessa polacca Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, che “La vita, per quanto lunga, sarà sempre breve. Troppo breve per aggiungere qualcosa” (da “La vita breve dei nostri antenati”), è pur vero che Anna Szyszko-Grzywacz, mancata il 2 agosto 2023, all’età di 100 anni, ci lascia una testimonianza fondamentale per non dimenticare le tragedie del cosiddetto “secolo breve” e, siamo sicuri, per non sottovalutare le nere nubi al nostro orizzonte.

Anna e Marek tra i fiori della tundra – estate 1956

di Simone Campanozzi

Tags: gulag, stalinismo, urss, vorkuta